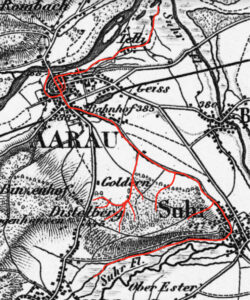

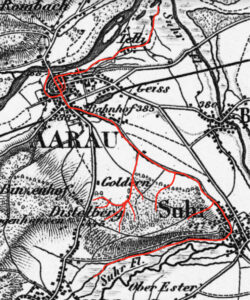

Beinahe unscheinbar plätschert das Wasser des Aarauer Stadtbachs heute durch die Gassen der Altstadt. Doch bis in das 19. Jahrhundert war dieses Gewässer für die Aarauer:innen überlebenswichtig. Der Bach spendete Trinkwasser, wurde für den Antrieb zahlreicher Mühleräder genutzt und nicht zuletzt lieferte er auch Löschwasser bei einem Brand. Heute steht der Stadtbach nur noch einmal im Jahr im Mittelpunkt. Während des traditionellen Stadtfestes «Bachfischet» im September feiert man in Aarau den Bach, welcher Aarau mehr geprägt hatte, als es auf den ersten Blick scheint. Die Nonnen von Schänis, so die Legende, hätten im 13. Jahrhundert nach dem Erhalt eines Klostergrundstückes in Aarau den Stadtbewohner:innen den Stadtbach geschenkt. Tatsächlich planten die Stadtgründer den Bach von Beginn an in das Stadtbild ein, denn sie wussten um seine Wichtigkeit. Schon die bereits existierende Siedlung «zue den Husen» verfügte mit dem Vorstadtbach über eine künstliche Wasserleitung, welche bis heute vom Gönhard her den Ziegelrain hinab in die Aare fliesst. Nach dem Bau der Stadt Aarau vergrösserte man diesen Bach, indem das Grundwasser aus dem Quellgebiet der Suhrenmatten beim Brügglifeld in das Bachbett des Vorstadtbachs geleitet wurde.

Über ein hölzernes Aquädukt floss der Stadtbach dann in drei Armen durch die Stadt und wurde dann über das Telli Richtung Suhremündung geleitet. Im Behmen befand sich der Schöpfersteg, wo die Bewohner:innen der Stadt an frisches Trinkwasser gelangten. Leider mischte sich in das einwandfreie Quellwasser auch Wasser aus der Suhre, der Ürke und dem Entfelder Dorfbach, was zu Verunreinigungen führte und die Aarauer:innen immer wieder anfällig für Seuchen machte. Direkt unterhalb des Schöpferstegs stand bereits das erste Mühlerad, welches für den Antrieb der «Sagi» sorgte. In der Stadt selbst befanden sich ebenfalls zahlreiche Mühlen, während im «Hammer» die dortigen Mühleräder im 18. Jahrhundert für die ersten Fabriken umgenutzt wurden. Die Textilfabrikanten Herosé, Feer und Hunziker errichteten im «Hammer» ihre mechanischen Webereien und Spinnereien mit hohen Türmen, welche sie zum Trocknen der Tücher verwendeten. Am Vorstadtbach beim Ziegelrain nahm die heute weltweit tätige Zementindustrie ihren Anfang und der Instrumentenbauer Jakob Kern gründete 1857 dort einen Maschinenbetrieb, welcher den Grundstein für die erfolgreiche Firma Kern legte. Mit dem Aufkommen elektrischer Industriewerke zogen die Industriellen an die deutlich kraftvollere Aare um. Seit dem Bau des Gönhardstollens 1860 musste der Stadtbach auch kein Trinkwasser mehr liefern und verlor damit seine wichtigste Funktion. Abschnitt für Abschnitt des Bachbetts wurde eingedolt und in der Stadt war der Bach bis zu seiner Teilobenlegung kaum mehr sichtbar. Nur noch der «Bachfischet»-Umzug im September erinnert an die einstige Wichtigkeit des Stadtbachs. Jeweils ein Mal im Jahr musste das Bachbett für die viertägige Reinigung, dem sogenannten «Rumen» des Bachs, stillgelegt werden. Nach dieser anstrengenden Fronarbeit offrierte die Stadt einen Trunk, woraus über die Zeit ein Festgelage entstand, welches den Grundstein für das «Bachfischet»-Fest legte. Weil die Fische bei der Stilllegung des Bachs sowieso verendet wären, wurde den Aarauer:innen das Fischen im Stadtbach vor dem Bachabschlag erlaubt und so entstand der Name des Festes. Auch heute noch erzählen sich die Aarauer:innen die Legende der Nonnen von Schänis und erinnern einander, wie der Stadtbach das Leben in Aarau erst ermöglichte.

Die Folge kann auch auf Apple Podcast abgespielt werden.

Über ein hölzernes Aquädukt floss der Stadtbach dann in drei Armen durch die Stadt und wurde dann über das Telli Richtung Suhremündung geleitet. Im Behmen befand sich der Schöpfersteg, wo die Bewohner:innen der Stadt an frisches Trinkwasser gelangten. Leider mischte sich in das einwandfreie Quellwasser auch Wasser aus der Suhre, der Ürke und dem Entfelder Dorfbach, was zu Verunreinigungen führte und die Aarauer:innen immer wieder anfällig für Seuchen machte. Direkt unterhalb des Schöpferstegs stand bereits das erste Mühlerad, welches für den Antrieb der «Sagi» sorgte. In der Stadt selbst befanden sich ebenfalls zahlreiche Mühlen, während im «Hammer» die dortigen Mühleräder im 18. Jahrhundert für die ersten Fabriken umgenutzt wurden. Die Textilfabrikanten Herosé, Feer und Hunziker errichteten im «Hammer» ihre mechanischen Webereien und Spinnereien mit hohen Türmen, welche sie zum Trocknen der Tücher verwendeten. Am Vorstadtbach beim Ziegelrain nahm die heute weltweit tätige Zementindustrie ihren Anfang und der Instrumentenbauer Jakob Kern gründete 1857 dort einen Maschinenbetrieb, welcher den Grundstein für die erfolgreiche Firma Kern legte. Mit dem Aufkommen elektrischer Industriewerke zogen die Industriellen an die deutlich kraftvollere Aare um. Seit dem Bau des Gönhardstollens 1860 musste der Stadtbach auch kein Trinkwasser mehr liefern und verlor damit seine wichtigste Funktion. Abschnitt für Abschnitt des Bachbetts wurde eingedolt und in der Stadt war der Bach bis zu seiner Teilobenlegung kaum mehr sichtbar. Nur noch der «Bachfischet»-Umzug im September erinnert an die einstige Wichtigkeit des Stadtbachs. Jeweils ein Mal im Jahr musste das Bachbett für die viertägige Reinigung, dem sogenannten «Rumen» des Bachs, stillgelegt werden. Nach dieser anstrengenden Fronarbeit offrierte die Stadt einen Trunk, woraus über die Zeit ein Festgelage entstand, welches den Grundstein für das «Bachfischet»-Fest legte. Weil die Fische bei der Stilllegung des Bachs sowieso verendet wären, wurde den Aarauer:innen das Fischen im Stadtbach vor dem Bachabschlag erlaubt und so entstand der Name des Festes. Auch heute noch erzählen sich die Aarauer:innen die Legende der Nonnen von Schänis und erinnern einander, wie der Stadtbach das Leben in Aarau erst ermöglichte.

Die Folge kann auch auf Apple Podcast abgespielt werden.

Über

Zeitreise

We Love Aarau macht regelmässig mit Geschichten und Anekdoten eine Reise ins vergangene Aarau.

In ihrem Podcast «Geschichten aus Aarau» tauchen die Aarauer Historiker Manuel Näf und Simon Kalberer monatlich in die Vergangenheit unserer Stadt ein. Das Ziel: Geschichte vor der eigenen Haustüre erleben. Erstausstrahlung des Podcasts jeweils am letzten Montag des Monats um 18.00 Uhr auf Radio Kanal K.