«Man braucht Tag für Tag mehr Holz. Und man holt es, weil man es im Überfluss glaubt. Die Verschwendung des Holzes wird mit einer Sorglosigkeit betrieben, als lebten wir noch, gleich unsern einsamen Vätern, in der Mitte unendlicher Wälder.» (Heinrich Zschokke, 1804)

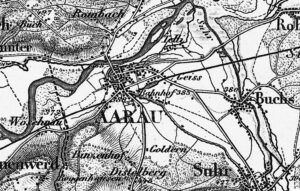

So schilderte Heinrich Zschokke um 1804 den Zustand der Aarauer Wälder. Seine Klage steht nicht als Einzelfall, sondern spiegelt die Wahrnehmung vieler Zeitgenossen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Inwiefern die Klage über Holzmangel und den Zustand der Wälder wirklich der Realität entsprach, ist heute nicht eindeutig. Klar ist aber, dass die bis dahin gepflegte Waldnutzung keine Zukunft hatte.

Seit dem Landausbau im Früh- und Hochmittelalter nutzten die Menschen den Wald verstärkt nach ihren Bedürfnissen für Brennholz, Baumaterial, als Weidefläche und Ressource für diverse Handwerksberufe. Das fortschreitende Bevölkerungswachstum ab dem 16. Jahrhundert und die die einsetzende Industrialisierung lassen vor 1800 die Grenzen dieser Nutzung immer mehr hervortreten. Forstordnungen wie diejenige der Stadt Aarau von 1784 sind erste Versuche, die Waldbewirtschaftung zu rationalisieren.

Zu den frühen Forstpionieren der Schweiz zählt auch Heinrich Zschokke. Um 1805 entwirft er im Auftrag des neu gegründeten Kanton Aargau die erste Forstordnung, 1820 ein Betriebsregulativ für die Wälder der Stadt Aarau. Zentraler Gedanke ist die Idee der ökonomischen Nachhaltigkeit: Dem Wald soll pro Jahr nur so viel Holz entnommen werden, wie natürlich nachwächst. Als wichtige Einkommensquelle des Staates sollte Holz auch den zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen.

Bis zur heutigen Gestalt und Bewirtschaftung der Wälder als Erholungsraum war es jedoch noch ein weiter Weg. In der neuen Folge «Geschichten aus Aarau» begeben sich Simon und Manuel auf eine Zeitreise durch die Aarauer Wälder und blicken dabei auf die Veränderungen, welche der Wald bis heute durchlaufen hat.

Die Folge kann auch auf Apple Podcast abgespielt werden.

So schilderte Heinrich Zschokke um 1804 den Zustand der Aarauer Wälder. Seine Klage steht nicht als Einzelfall, sondern spiegelt die Wahrnehmung vieler Zeitgenossen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Inwiefern die Klage über Holzmangel und den Zustand der Wälder wirklich der Realität entsprach, ist heute nicht eindeutig. Klar ist aber, dass die bis dahin gepflegte Waldnutzung keine Zukunft hatte.

Seit dem Landausbau im Früh- und Hochmittelalter nutzten die Menschen den Wald verstärkt nach ihren Bedürfnissen für Brennholz, Baumaterial, als Weidefläche und Ressource für diverse Handwerksberufe. Das fortschreitende Bevölkerungswachstum ab dem 16. Jahrhundert und die die einsetzende Industrialisierung lassen vor 1800 die Grenzen dieser Nutzung immer mehr hervortreten. Forstordnungen wie diejenige der Stadt Aarau von 1784 sind erste Versuche, die Waldbewirtschaftung zu rationalisieren.

Zu den frühen Forstpionieren der Schweiz zählt auch Heinrich Zschokke. Um 1805 entwirft er im Auftrag des neu gegründeten Kanton Aargau die erste Forstordnung, 1820 ein Betriebsregulativ für die Wälder der Stadt Aarau. Zentraler Gedanke ist die Idee der ökonomischen Nachhaltigkeit: Dem Wald soll pro Jahr nur so viel Holz entnommen werden, wie natürlich nachwächst. Als wichtige Einkommensquelle des Staates sollte Holz auch den zukünftigen Generationen zu Verfügung stehen.

Bis zur heutigen Gestalt und Bewirtschaftung der Wälder als Erholungsraum war es jedoch noch ein weiter Weg. In der neuen Folge «Geschichten aus Aarau» begeben sich Simon und Manuel auf eine Zeitreise durch die Aarauer Wälder und blicken dabei auf die Veränderungen, welche der Wald bis heute durchlaufen hat.

Die Folge kann auch auf Apple Podcast abgespielt werden.

Titelbild: Wald auf dem Hungerberg, 2025, zVg.

Über

Zeitreise

We Love Aarau macht regelmässig mit Geschichten und Anekdoten eine Reise ins vergangene Aarau.

In ihrem Podcast «Geschichten aus Aarau» tauchen die Aarauer Historiker Manuel Näf und Simon Kalberer monatlich in die Vergangenheit unserer Stadt ein. Das Ziel: Geschichte vor der eigenen Haustüre erleben. Erstausstrahlung des Podcasts jeweils am letzten Montag des Monats um 18.00 Uhr auf Radio Kanal K.